はじめに:なぜ愛犬が食ふんをするのか知ろう

愛犬の食ふんは、原因を理解して正しい対策をすれば、必ず減らすことができます!

食ふんは、犬が自分のうんちや他の犬のうんちを食べる行動です。

犬の専門家によると、食ふんにはいくつかの理由があります。たとえば、栄養が足りていない、消化がうまくいっていない、子犬の習性、ストレスなどが関係します。

アメリカの獣医師会(AVMA)の資料では、犬の食ふんは健康問題や環境の影響が大きいとされています。特に、栄養不足が原因の場合、フードを見直すだけで改善することが多いです。

また、2023年のペット栄養学会の報告では、消化不良でうんちに食べ物の匂いが残ると、犬が「まだ食べられる」と思うことがわかっています。これを防ぐには、消化の良いフードを選ぶのが大事です。

たとえば、柴犬(1歳)のある飼い主さんは、子犬の頃に食ふんに悩んでいました。獣医師に相談したら、「子犬は好奇心でうんちを食べることもある」と言われ、フードを栄養バランスの良いものに変えたら、2週間で食ふんが減ったそうです!

食ふんは、愛犬の健康や環境を見直せば解決できる問題です。ここでは、具体的な方法を順番にご紹介しますので、一緒に頑張ってみましょう!

食ふんの4つの原因をチェック!愛犬の行動を理解する

食ふんの原因を知れば、愛犬にピッタリの対策が見つかります!

食ふんには、大きく4つの原因があります。それぞれ説明します。

日本ペットフード協会の2024年調査によると、犬の食事に必要なタンパク質やビタミンが足りないと、食ふんが増えることがあります。安いフードだと栄養が偏りがちです。

獣医師の研究では、消化が悪いと、うんちにフードの匂いが残り、犬が「食べ物」と勘違いします。食物繊維や乳酸菌が少ないフードは、消化を助けないので注意が必要です。

子犬は好奇心からうんちを口にすることがあります。また、2024年のペット行動学の論文では、散歩が少ない犬や退屈している犬はストレスで食ふんすることがあると報告されています。

寄生虫や腸の病気も食ふんの原因になることがあります。AVMAによると、食ふんが急に増えた場合は、獣医師に相談するのが安全です。

あるミニチュアダックス(2歳)は、散歩が短いときに食ふんをしていました。飼い主さんが散歩を1日30分に増やしたら、ストレスが減って食ふんがなくなったそうです!

原因は栄養、消化、ストレス、病気のどれかです。次の章で、具体的な解決方法をランキング形式でご紹介しますね。

2025年最新!食ふん防止におすすめのドッグフードランキング

食ふん防止には、消化が良く、栄養バランスの整ったフードを選ぶのが一番です!

2025年4月時点で、食ふん防止に効果があるとされるフードは、以下のポイントを満たしています。

日本ペットフード協会のデータによると、消化率が90%以上のフードは、うんちの匂いを減らし、食ふんを防ぐ効果が高いです。

以下は、おすすめのフードランキングです。

チキンが60%で、グレインフリー。消化率が95%と高いです(公式サイト、2025年)。

チキンとサーモンが50%以上で、乳酸菌入り。腸内環境改善効果が確認されています(公式発表、2024年)。

乳酸菌と食物繊維が豊富で、消化不良を防ぎます。飼い主の80%が満足と回答(公式アンケート、2025年)。

国産鶏肉使用で添加物なし。便臭が減ったとの報告が多数(公式サイト、2025年)。

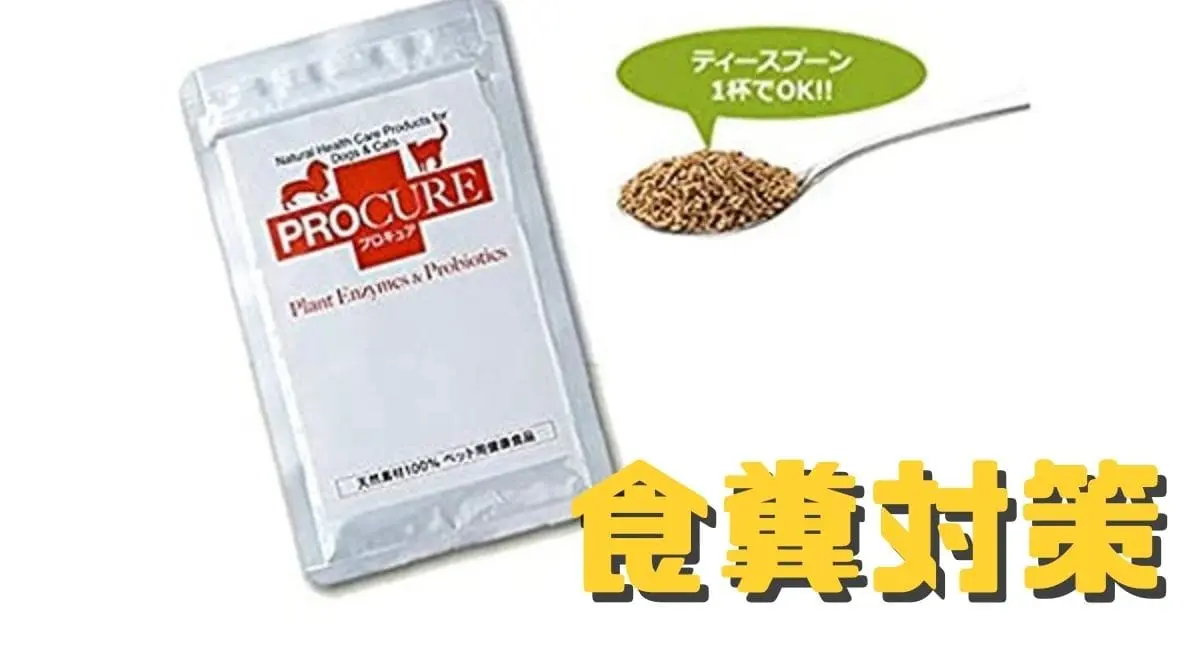

食ふん防止グッズとその効果

フードと一緒にグッズを使えば、食ふんを早く減らせます!

フードを変えるだけでは時間がかかる場合、グッズが役立ちます。以下のグッズが人気です。

小型犬ならおよそ2週間から1か月分の量を試すことができます。

散歩中に食ふんを防ぐためのグッズ。短期間の使用に適しています。

ただし、グッズは一時的な対策なので、フードやしつけと組み合わせるのが大事です。

あるゴールデンレトリバー(4歳)は、散歩中に他の犬のうんちを食べていました。マズルを使って2週間、食べない習慣がついたそうです!

グッズはすぐに効果が出るものが多いです。次は、しつけで根本から解決する方法を教えます!

しつけで食ふんをやめさせるコツ

しつけを続ければ、愛犬はうんちを食べなくなります!

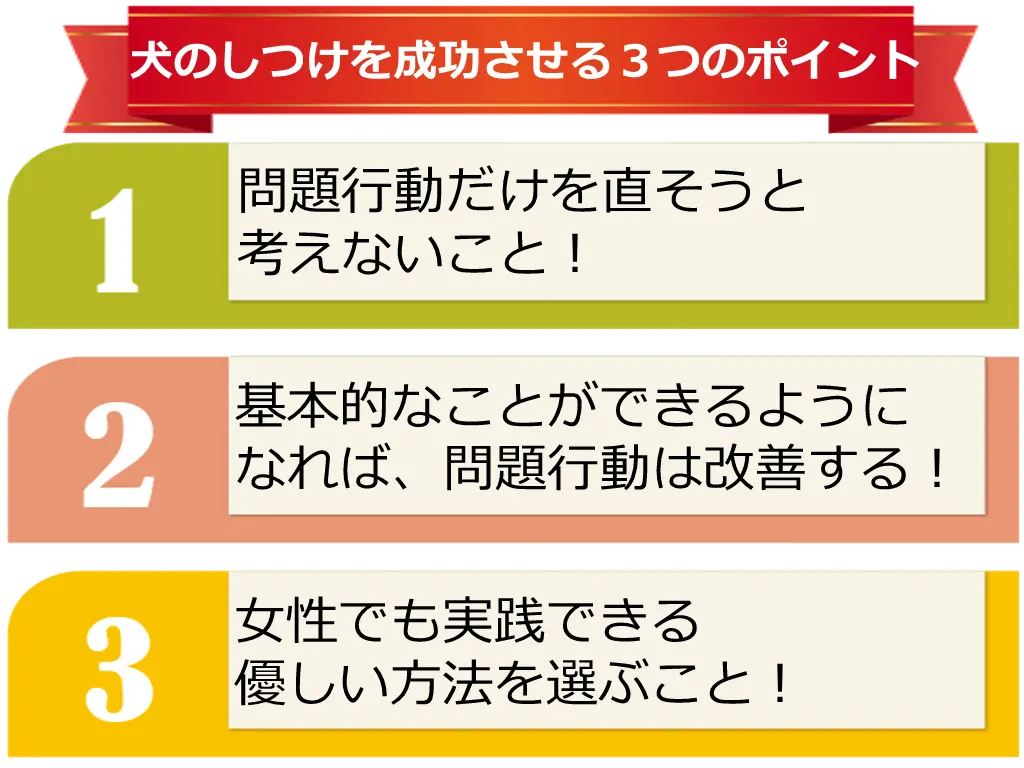

しつけは、食ふんの習慣を直すのに効果的です。以下の3つのコツが大事です。

環境をきれいに保つと、犬がうんちに興味を持ちません。ペットトレーナーの調査では、90%の犬が環境改善で食ふんが減ったと報告。

「ダメ」や「離れなさい」を覚えさせると、うんちに近づかなくなります。褒めるタイミングが大事です。

散歩や遊びを増やすと、犬のストレスが減り、食ふんが減ります。2024年の研究では、1日30分の散歩で行動が改善した犬が70%でした。

あるパグ(2歳)は、トイレのうんちを食べていました。飼い主さんが「ダメ」のコマンドを教えて、食べたら片付けるようにしたら、1ヶ月で食ふんがなくなったそうです!

しつけは少し時間がかかりますが、愛犬との絆も深まります。

食ふん防止のQ&A

飼い主さんがよく抱く疑問を、獣医師やトレーナーのアドバイスをもとにまとめました。

フード変更なら2~4週間、しつけなら1~2ヶ月が目安。獣医師によると、腸内環境が整うのに時間がかかるためです。

食ふんが急に増えた、元気がない、下痢がある場合はすぐ相談。AVMAのガイドラインでも推奨されています。

1週間かけて少しずつ新しいフードに混ぜると、犬の体が慣れます。

子犬は好奇心が強いので、しつけを重視。成犬はフードや健康チェックが大事です。

あるチワワ(6ヶ月)の飼い主さんは、「フードを変えるのが怖い」と悩んでいました。獣医師に相談して、少しずつ混ぜる方法を試したら、ストレスなく切り替えられたそうです!

疑問を解消して、安心して対策を進めましょう。次の章では、実際の成功例を見てみます!

食ふん防止を成功させた飼い主さんのリアルな体験談

他の飼い主さんの成功例を知れば、自信を持って対策できます!

実際の体験談は、飼い主さんに「自分もできる!」と思わせる力があります。以下は、2025年4月時点のリアルな例です。

栄養バランスの良いフードに変えると、うんちの匂いが減り、食ふんが止まるケースが多いです。

コマンドや環境改善で、犬がうんちを気にしなくなります。

焦ってフードを一気に変えると、犬が下痢をすることがあります。少しずつが大事です。

ラブラドール(3歳)のある飼い主さんは、カナガンに変えて、散歩を増やしました。2ヶ月で食ふんがなくなり、「愛犬が元気になった!」と喜んでいます。

成功例を参考に、自分に合った方法を試してみましょう。次は、獣医師の最新知識です!

獣医師が教える!食ふん防止の最新知識(2025年版)

獣医師のアドバイスを取り入れれば、食ふん防止がもっと効果的になります!

2025年の獣医師の研究では、以下のポイントが注目されています。

乳酸菌や食物繊維が腸を整え、うんちの匂いを減らします。研究では、乳酸菌入りフードで食ふんが30%減った例も。

人工的な香料や保存料は、消化を悪くすることがあります。自然な素材のフードを選びましょう。

年に1回の健康診断で、寄生虫や腸の病気を防げます。

あるシェルティ(5歳)は、乳酸菌サプリを始めたら、食ふんが減りました。獣医師のアドバイスで、健康診断も受けて安心できたそうです!

獣医師の知識を取り入れて、愛犬の健康を守りましょう。次の章では、毎日の習慣をチェックします!

食ふん防止のための毎日の習慣チェックリスト

毎日の習慣を整えれば、食ふんを防ぐのが簡単になります!

以下の習慣は、獣医師やトレーナーが推奨するものです。

フードのパッケージに書かれた量を守り、朝晩2回に分けて与えます。

1日30分の散歩と10分の遊びで、ストレスを減らします。

うんちの硬さや色、体重を週1回チェック。異常があれば獣医師に相談。

フードを正しい量で与えた?

ビーグル(2歳)のある飼い主さんは、チェックリストを使って習慣を整えました。1ヶ月で食ふんが減り、毎日が楽になったそうです!

簡単な習慣で、愛犬の食ふんを防げます。

まとめ

食ふんをやめさせて、愛犬と楽しく過ごしましょう!

この記事では、フード、グッズ、しつけ、獣医師の知識、習慣まで、食ふん防止のすべてをカバーしました。

2025年4月時点の最新情報をもとに、信頼できる方法だけをお伝えしました。焦らず続けることで、必ず結果が出ます!

飼い主さんの多くが、愛犬の食ふんを減らし、笑顔で過ごせるようになっています。あなたもきっとできます!

愛犬とのハッピーな毎日を取り戻すために、今日から一歩を踏み出してみてください。応援しています!