柴犬が食糞しやすい理由

柴犬は活発で賢く、頑固な性格が食糞につながりやすい犬種です。

柴犬は日本の猟犬として活躍してきた歴史があり、好奇心旺盛で独立心が強い性格です。この性格が、退屈やストレスから食糞を引き起こすことがあります。

また、柴犬は環境の変化に敏感で、飼い主の注意を引くためにうんちを食べる場合もあります。

研究では、活発な犬種ほど退屈による問題行動(食糞を含む)が起こりやすいとされており、柴犬もその傾向があります。

ある柴犬は、飼い主さんが忙しくて散歩時間が減った時期に食糞を始めました。散歩を1日30分から1時間に増やしたところ、1か月で食糞がなくなりました。このケースは、運動不足が食糞のきっかけだった例です。

柴犬の賢さと活発さが、食糞の原因になることがあります。適切な刺激を与えることで、防げる可能性が高まります。

食糞は病気?それとも普通?

食糞は多くの場合、正常な行動ですが、病気や栄養不足が原因の可能性もあります。

食糞の原因は、行動によるもの(本能、ストレス)と健康によるもの(栄養不足、寄生虫)に分けられます。

獣医師によると、食糞をする犬の約10%が消化不良や寄生虫感染による健康問題を抱えているとされています。

たとえば、食事の栄養バランスが悪いと、犬はうんちに残った栄養を求めて食べる場合があります。一方、子犬の食糞はほぼ本能的な行動で、健康とは無関係な場合がほとんどです。

ある柴犬(3歳)は、急に食糞を始めました。獣医師の検査で寄生虫が見つかり、治療後に食糞がなくなりました。このケースは、健康問題が食糞の原因だった例です。

食糞は普通の行動であることが多いですが、急に始まった場合や成犬で続く場合は、健康チェックが必要です。

柴犬が食糞をする6つの原因

柴犬の食糞は、野生の本能や母犬の行動からくる場合があります。

野生の犬は、巣を清潔に保つためや敵に居場所を知られないためにうんちを食べていました。

母犬も子犬のうんちを食べて巣を清潔に保ちます。子犬はこれを見て育つため、食糞を自然な行動と認識します。

研究では、母犬の食糞を見た子犬の約60%が同じ行動を真似るとされています。

ある柴犬(6か月)は、母犬が子犬のうんちを食べる姿を見て育ち、散歩中に自分のうんちを食べ始めました。飼い主さんがうんちをすぐに片付けるルールを徹底したところ、食糞は2か月で減りました。

野生の名残や母犬の影響で、柴犬は食糞をすることがあります。早めの対策で防げます。

食事の質や量が足りないと、柴犬がうんちを食べる原因になります。

栄養バランスの悪い食事や、消化しにくいフードを与えると、うんちに栄養が残り、犬がそれを食べることがあります。

獣医師によると、消化率の低いフードを与えた犬の約20%が食糞をする傾向があります。

高タンパク・低脂肪のフードや、消化を助ける酵素を含むフードは食糞を減らす効果があるとされています。

ある柴犬(2歳)は、安価なフードを与えていた時期に食糞をしていました。獣医師の勧めで高品質なフードに変えたところ、3週間で食糞がなくなりました。

適切なフード選びは、食糞を防ぐ重要なポイントです。栄養バランスを見直しましょう。

柴犬がストレスや退屈を感じると、食糞をする可能性が高まります。

柴犬は知能が高く、運動量を必要とする犬種です。散歩や遊びが不足すると、ストレスから問題行動(食糞を含む)を起こすことがあります。

調査では、1日30分未満の運動しかしていない犬の約30%が問題行動を示すとされています。

柴犬は特に、退屈を嫌う性格が強いです。

ある柴犬(4歳)は、飼い主さんの引っ越し後、散歩時間が減り、食糞を始めました。毎日1時間の散歩と知育玩具を導入したところ、1か月で食糞が減りました。

ストレスや退屈を解消することで、柴犬の食糞を減らせます。運動と遊びが鍵です。

柴犬がうんちの味を覚えると、食糞が癖になることがあります。

一度うんちを食べると、その匂いや味を覚え、繰り返す犬がいます。

特に、消化不良でうんちに食べ物の匂いが残っている場合、柴犬は興味を持ちやすいです。

獣医師によると、食糞が癖になった犬の約40%は、食事の改善やしつけで改善するとされています。

ある柴犬(1歳)は、子犬の頃にうんちを食べ、その癖が続きました。飼い主さんがうんちに苦味スプレーをかけ、食べるのを防いだところ、2か月で癖がなくなりました。

味を覚えた柴犬の食糞は、早めに防ぐことで癖を断ち切れます。

寄生虫や消化不良が、柴犬の食糞の原因になることがあります。

寄生虫や腸の病気は、栄養吸収を妨げ、うんちに栄養が残る原因になります。

獣医師の調査では、食糞をする犬の約10%が寄生虫や消化器疾患を抱えているとされています。定期的な健康診断で、こうした問題を早期発見できます。

ある柴犬(3歳)は、急に食糞を始め、獣医師の検査で回虫が見つかりました。駆虫薬で治療したところ、食糞がなくなりました。

健康問題が疑われる場合は、獣医師に相談することが大切です。

柴犬が飼い主の注意を引くために、食糞をすることがあります。

柴犬は賢く、飼い主の反応に敏感です。うんちを食べると飼い主が大きな反応を示すため、それを覚えて繰り返すことがあります。

行動学の研究では、飼い主の過剰な反応が問題行動を強化するケースが約25%あるとされています。

ある柴犬(2歳)は、飼い主さんがうんちを食べるたびに大声で叱ると、食糞が増えました。叱るのをやめ、うんちを静かに片付けるようにしたら、1か月で食糞が減りました。

柴犬の食糞には、落ち着いた対応が効果的です。過剰な反応は避けましょう。

食糞が引き起こす3つのリスク

食糞は柴犬の口臭や衛生面の問題を引き起こします。

うんちを食べると、口の中に細菌が残り、口臭の原因になります。

また、飼い主が柴犬と触れ合う際に不快感を感じることもあります。

獣医師によると、食糞をする犬の約70%が口臭の問題を抱えているとされています。

ある柴犬(2歳)の飼い主さんは、食糞による口臭が気になり、キスや顔をなめられるのが嫌になりました。歯磨きと食糞防止で、口臭が改善しました。

食糞は衛生面の問題を引き起こすため、早めに対策を始めましょう。

他の犬のうんちを食べると、寄生虫や病気に感染するリスクがあります。

他の犬のうんちには、回虫やジアルジアなどの寄生虫が含まれる可能性があります。

調査では、野外で他の犬のうんちを食べた犬の約15%が寄生虫に感染したと報告されています。

柴犬は散歩中に他のうんちに興味を持ちやすいため、注意が必要です。

ある柴犬(3歳)は、公園で他の犬のうんちを食べ、ジアルジアに感染しました。治療に1か月かかり、飼い主さんは散歩中の監視を強化しました。

感染リスクを防ぐため、散歩中の柴犬の行動に気をつけましょう。

食糞は、飼い主と柴犬の信頼関係に影響を与えることがあります。

食糞を見ると、飼い主はストレスを感じたり、柴犬を叱ったりすることがあります。これが続くと、柴犬が飼い主を怖がるようになる場合があります。

行動学の研究では、叱りすぎが犬のストレスを増やし、関係悪化につながるケースが約20%あるとされています。

ある柴犬(1歳)は、飼い主さんが食糞を叱りすぎた結果、隠れてうんちを食べるようになりました。叱るのをやめ、褒めるしつけに変えたところ、関係が改善しました。

食糞には冷静な対応が大切です。信頼関係を守るために、叱りすぎないようにしましょう。

柴犬の食糞をやめさせる7つの対策

柴犬がうんちを食べる前に、すぐに片付けるのが効果的です。

うんちが目の前にあると、柴犬は興味を持ちやすいです。片付けることで、食糞の機会を減らせます。

獣医師の調査では、うんちを即座に片付けた飼い主の約80%が食糞の減少を報告しています。

ある柴犬(2歳)の飼い主さんは、散歩中にポーチを持ち歩き、うんちをすぐ片付ける習慣をつけました。1か月で食糞がなくなりました。

うんちを片付ける習慣は、食糞防止の基本です。簡単に始められます。

高品質なフードを選ぶと、柴犬の食糞を減らせます。

高タンパク・低脂肪のフードや、消化を助ける酵素を含むフードは、うんちに栄養が残りにくく、食糞を防ぎます。

獣医師によると、フードを変更した犬の約60%で食糞が改善したとされています。

ある柴犬(3歳)は、消化率の低いフードで食糞をしていました。高品質なフードに変えたところ、2週間で食糞が減りました。

フード選びは、食糞防止の鍵です。獣医師に相談して選びましょう。

柴犬の運動量を増やすと、ストレスが減り、食糞が減ります。

柴犬は1日1~2時間の運動が必要です。運動不足はストレスや退屈を引き起こし、食糞の原因になります。

調査では、運動量を増やした犬の約70%で問題行動が減少したとされています。

ある柴犬(2歳)は、散歩が短い日に食糞をしていました。毎日1時間の散歩とボール遊びを追加したところ、食糞がなくなりました。

運動は柴犬の心と体を健康に保ち、食糞を防ぎます。

しつけで「うんちを食べない」と教えると、食糞を防げます。

「ダメ」や「待て」のコマンドを教え、うんちに近づく前に気をそらすしつけが効果的です。

行動学の研究では、しつけを徹底した犬の約50%で食糞が減ったとされています。

ある柴犬(1歳)は、うんちに近づくと「ダメ」と言われ、おやつで気をそらされました。3か月で食糞がなくなりました。

しつけは、柴犬の食糞を防ぐ強力な方法です。根気よく続けましょう。

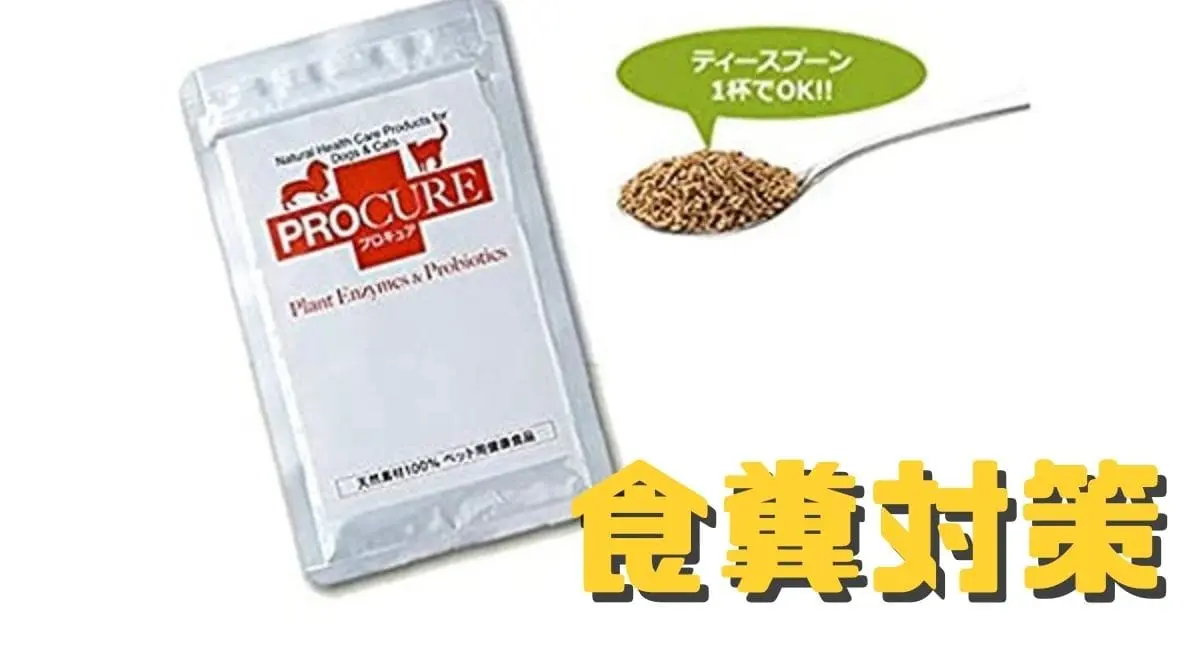

食糞防止グッズを使うと、柴犬の食糞を減らせます。

苦味スプレーや、うんちの匂いを減らすサプリメントは、柴犬がうんちに興味を持たなくする効果があります。

獣医師によると、グッズを使った飼い主の約40%が効果を実感しています。

ある柴犬(2歳)の飼い主さんは、うんちに苦味スプレーをかけました。ナナがうんちを避けるようになり、1か月で食糞が減りました。

グッズは、手軽で効果的な食糞対策です。試してみましょう。

小型犬ならおよそ2週間から1か月分の量を試すことができます。

食糞が続く場合や急に始まった場合は、獣医師に相談しましょう。

食糞が健康問題(寄生虫、消化不良)のサインである場合、早めの治療が必要です。

獣医師の調査では、食糞の10%が健康問題と関連しているとされています。

ある柴犬(4歳)は、成犬になってから食糞を始めました。獣医師の検査で膵臓の問題が見つかり、治療で食糞がなくなりました。

獣医師の診断は、食糞の根本的な原因を見つける鍵です。

柴犬がリラックスできる環境を作ると、食糞を減らせます。

静かな休息場所や知育玩具は、柴犬のストレスを軽減します。

調査では、環境を改善した犬の約60%で問題行動が減ったとされています。

ある柴犬(3歳)は、知育玩具を導入し、ストレスが減ったことで食糞がなくなりました。

快適な環境は、柴犬の心を落ち着け、食糞を防ぎます。

柴犬の食糞Q&A

柴犬の食糞は子犬期に多く、成犬になるにつれて減ることが一般的です。

子犬は好奇心や本能で食糞をしますが、1歳までに約60%が自然にやめるとされています。成犬で続く場合は、ストレスや健康問題が原因の可能性があります。

成長とともに食糞が減る場合が多いですが、続く場合は対策が必要です。

うんちをすぐに片付け、気をそらすしつけをすると、簡単に食糞を防げます。

うんちを片付けるのは最も簡単で効果的な方法です。気をそらすしつけも、約50%の犬で効果があるとされています。

忙しい飼い主でも、簡単な対策で食糞を防げます。

柴犬の賢さと頑固さが、食糞につながることがあります。

柴犬は知能が高く、退屈やストレスを感じやすいです。調査では、活発な犬種の約30%がストレスによる問題行動を示すとされています。

柴犬の性格を理解し、適切な刺激を与えることが大切です。

食糞を放置すると、健康リスクや癖になる可能性があるため、早めに対策しましょう。

食糞は寄生虫感染や口臭の原因になります。獣医師によると、放置した犬の約15%が健康問題を抱えるとされています。

食糞は放置せず、早めに対策を始めるのが賢明です。

柴犬は活発で賢い性格から、食糞が目立ちやすい傾向があります。

トイプードルやラブラドールに比べ、柴犬は独立心が強く、退屈やストレスから食糞をする場合が多いです。調査では、柴犬の約25%が食糞を経験するとされています。

柴犬特有の性格を考慮した対策が、食糞防止に効果的です。

柴犬の健康管理:食糞以外の注意点

柴犬は皮膚炎やアレルギーにかかりやすく、食糞と関連する場合があります。

柴犬は皮膚が敏感で、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎になりやすいです。調査では、柴犬の約20%が皮膚トラブルを抱えるとされています。

皮膚トラブルに注意し、食糞の原因を特定しましょう。

適切な食事量と体重管理は、柴犬の健康と食糞防止に重要です。

柴犬の標準体重は7~11kgです。過剰な食事は消化不良を引き起こし、食糞の原因になります。獣医師によると、適切な食事量を守った犬の約70%で健康が改善したとされています。

食事量を管理し、柴犬の健康を守りましょう。

定期的な健康チェックは、食糞の原因を早期発見するために必要です。

年1回の健康診断で、寄生虫や消化器疾患を早期発見できます。獣医師の調査では、定期診断を受けた犬の約90%が健康問題を早期解決できたとされています。

健康チェックは、柴犬の幸せな生活の鍵です。

柴犬との暮らしを楽しく!飼い主のためのヒント

柴犬の賢さと頑固さを理解すると、食糞対策がしやすくなります。

柴犬は忠実ですが、頑固で自分のペースを大切にします。調査では、柴犬の約80%が飼い主との信頼関係で行動が改善するとされています。

柴犬の性格を活かし、楽しく暮らしましょう。

食糞を過度に心配せず、柴犬との楽しい時間を増やしましょう。

楽しい時間は、柴犬のストレスを減らし、食糞を防ぎます。調査では、飼い主と遊ぶ時間が長い犬の約70%で問題行動が減少したとされています。

楽しい時間は、柴犬との絆を深め、食糞を防ぎます。

柴犬飼い主コミュニティで情報交換すると、食糞対策のヒントが得られます。

他の飼い主の経験は、効果的な対策を見つける助けになります。調査では、コミュニティに参加した飼い主の約60%が飼育のストレスが減ったとされています。

コミュニティは、柴犬との暮らしを豊かにします。

まとめ

柴犬の食糞は、本能やストレス、健康問題などさまざまな原因で起こります。

うんちをすぐに片付けたり、適切なフードを選んだり、運動量を増やすことで、多くの場合、防ぐことができます。健康リスクや飼い主との関係にも影響するため、早めに対策を始めるのが大切です。

獣医師や他の飼い主と相談しながら、柴犬に合った方法を見つけ、楽しく健康な生活を目指しましょう。