キャベツが食糞対策に役立つって本当?

キャベツは腸内環境を整え、便の匂いを減らす可能性があり、食糞対策に役立つことがあります。

キャベツが食糞に効くと言われる理由は、以下の通りです。

キャベツには食物繊維が多く、腸内の善玉菌を増やします。善玉菌が増えると、便の匂いが軽減されることがあり、子犬がウンチに興味を持ちにくくなるとされています。

胃腸を健康に保ち、消化を助ける成分。消化不良による食糞を減らす可能性があります。

人間の研究(2022年)では、食物繊維を多く摂ると便臭が減少することがわかっています。犬でも同じ効果が期待できると、獣医師の一部が指摘。

ただし、キャベツの効果には限界があります。

2025年4月時点で、キャベツが食糞を直接減らすという科学的なデータは不足しています。効果は子犬によって異なります。

キャベツを食べ始めても、すぐに食糞が止まるわけではなく、毎日少量を続ける必要があるとされています。

| 成分 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | 腸内環境を整える | 過剰摂取で下痢の可能性 |

| ビタミンU | 胃腸を健康に | 加熱で一部失われる |

| 硝酸イオン | なし | 芯に多く、与えすぎ注意 |

ある柴犬(7ヶ月)は、食糞がひどく、獣医師に相談。毎日5gの生キャベツをドッグフードに混ぜたところ、2ヶ月後に食糞が減りました。便が硬くなり、匂いも変わったのが理由のようです。

キャベツは腸を元気にして便の匂いを減らす可能性がありますが、魔法の解決策ではないので、正しい与え方と他の対策を組み合わせることが大切。

子犬にキャベツを安全に与える方法

子犬にキャベツを与えるなら、少量(1日5g程度)の生または軽く茹でたものを選び、芯は避けましょう。

キャベツを安全に与えるためのポイントは以下です。

食物繊維や酵素がそのまま残り、便臭軽減に効果的。ただし、消化しにくい場合がある。

消化しやすくなるが、ビタミンUや酵素が一部失われる。軽く茹でるのがおすすめ。

子犬の胃腸は弱いので、1日5g(小さじ1杯程度)が目安。体重1kgあたり0.5g以下を守りましょう。

キャベツの芯には硝酸イオンが多く、胃腸が弱い子犬が食べると下痢や中毒症状のリスクが。シュウ酸も結石の原因になる可能性があるので、芯は与えない方が安全。

アブラナ科の野菜にアレルギーがある子犬はまれにいます。初めて与えるときは少量から様子を見ましょう。

キャベツだけでは栄養が偏るので、かぼちゃやズッキーニなど他の野菜と組み合わせるとバランスが良くなります。

獣医師のガイドライン(2023年)では、子犬に野菜を与える場合、消化しやすい少量から始めることが推奨されています。

| 与え方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 生 | 栄養がそのまま | 消化しにくい |

| 茹でる | 消化しやすい | 栄養が減る |

| 芯 | なし | 中毒リスク |

あるポメラニアン、6ヶ月は、生キャベツを食べた後、下痢になりました。獣医師のアドバイスで軽く茹でたキャベツに変え、量を3gに減らしたところ、問題なく食べられるようになりました。

キャベツは少量なら子犬に安全ですが、生か加熱か、量や芯に気をつけることが大切。かぼちゃやズッキーニを組み合わせると、栄養バランスがさらに良くなり、食糞対策にも役立ちます。

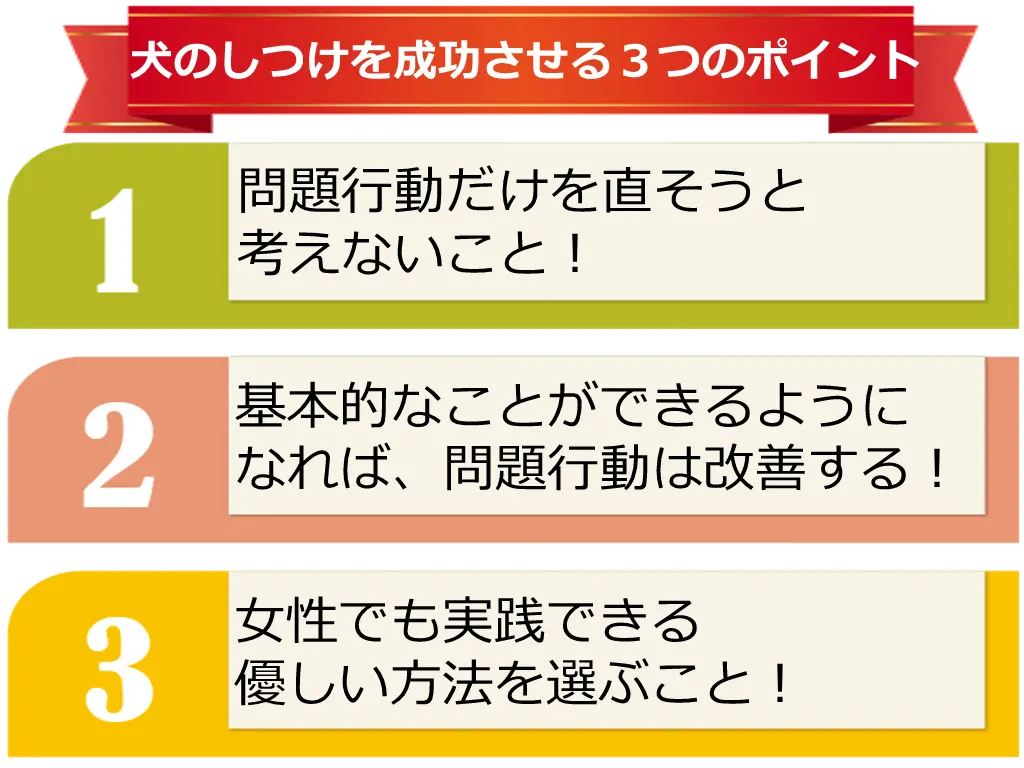

キャベツ以外の食糞対策:総合的なアプローチ

キャベツだけでなく、ウンチの片付け、食事改善、ストレス軽減、しつけを組み合わせるのが効果的です。

食糞を減らすには、原因に合わせた対策が必要です。

99%の獣医師が「食べる前に片付けるのが基本」と推奨。子犬がウンチに近づけない環境を作ります。

消化吸収の良いフードを選び、食事量を体重や活動量に合わせる。1日3~4回に分けて空腹を防ぎます。

小型犬ならおよそ2週間から1か月分の量を試すことができます。

散歩や遊びを増やし、退屈を防ぐ。おもちゃ(例:噛む玩具)で留守番中のストレスを減らせます。

ウンチをしたらおやつで呼ぶ「呼び戻し」を練習。食糞を叱らず、静かに片付けるのがコツ。

寄生虫や病気が原因の場合、早期発見が大切。獣医師のデータでは、食糞の約10%が健康問題に関係しています。

| 対策 | 効果 | 実践のコツ |

|---|---|---|

| 片付け | 食べる機会を減らす | 静かに素早く |

| 食事 | 消化不良を防ぐ | フードを見直す |

| ストレス | 退屈を減らす | 遊びを増やす |

| しつけ | 行動を変える | 叱らず褒める |

あるミニチュアダックス、8ヶ月は、留守番中に食糞。ウンチをすぐ片付ける習慣をつけ、おもちゃを増やしたところ、3ヶ月で食糞がほぼなくなりました。

キャベツは一つの方法ですが、片付けやしつけ、食事改善を組み合わせることで、子犬の食糞を効果的に減らせます。愛犬の生活をよく観察して、試してみましょう。

子犬の食糞で飼い主が最も知りたいQ&A

キャベツの効果は子犬により異なります。食事量を増やす、フードを消化しやすいものに変える、獣医師に相談して寄生虫や病気をチェックしましょう。

少量のヨーグルト(無糖)やかぼちゃを試す。キャベツを細かく刻んでフードに混ぜると食べやすくなります。

多くの子犬は1歳前後で自然にやめます。1歳以降も続く場合は、獣医師に相談を。

トイレを分ける、散歩中にリードでコントロールする。寄生虫のリスクがあるので、早めにしつけを。

少量なら安全ですが、過剰摂取は下痢やガスを引き起こす可能性が。1日5gを守り、様子を見ながら続けましょう。

あるヨークシャーテリア、7ヶ月は、キャベツを嫌がりました。獣医師の提案で、細かく刻んだかぼちゃをフードに混ぜたところ、ユキは喜んで食べ、食糞も減りました。

キャベツだけでなく、代替食材やしつけを試して、愛犬に合った方法を見つけてください。

キャベツで食糞が減った子犬のケース

キャベツを使った対策で、食糞が減った子犬の例を紹介します。

実際の成功例は、飼い主さんに希望を与えます。キャベツの効果は、便の匂い軽減や腸内環境改善によるものとされていますが、失敗例から学ぶことも大切です。

便の匂いが変わり、子犬がウンチに興味を持たなくなった。

キャベツを過剰に与えた結果、下痢やガスが発生。

あるマルチーズ、6ヶ月は、毎日5gの生キャベツを食べ、2ヶ月後に食糞が減りました。ウンチの片付けとしつけも組み合わせたのが成功のポイント。

あるフレンチブルドッグ、5ヶ月は、キャベツを10g与えた結果、下痢に。量を減らし、茹でたキャベツに変えたところ、問題が解消。

キャベツは正しく使えば効果的ですが、量や与え方に注意が必要です。成功例を参考に、愛犬に合った方法を試してみましょう。

注意! 子犬の食糞で気をつけるべき健康リスク

食糞には寄生虫や病気のリスクがあり、キャベツの与えすぎにも注意が必要です。

食糞によるリスクは以下のとおりです。

ウンチに寄生虫(例:回虫)がいる場合、感染の危険が。獣医師の調査(2023年)では、食糞による寄生虫感染が約5%で報告されています。

膵外分泌不全など、消化不良を引き起こす病気が原因の可能性。体重減少や軟便があれば、獣医師に相談を。

下痢やガス、まれに結石のリスク。硝酸イオンやシュウ酸に注意が必要です。

| リスク | 症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 寄生虫 | 下痢、体重減少 | 便検査 |

| 病気 | 軟便、食欲不振 | 獣医師相談 |

| キャベツ過剰 | 下痢、ガス | 量を減らす |

あるシーズー、6ヶ月は、食糞後に下痢。便検査で回虫が見つかり、駆虫薬で治療。食糞対策とともに定期検査を始めたことで、元気になりました。

食糞は健康リスクを伴うため、早めの対策と獣医師への相談が大切。キャベツも適量を守って与えましょう。

まとめ

キャベツとしつけ、食事改善を組み合わせ、今日から食糞対策を始めましょう。

総合的な対策が効果的です。

1日5gの生キャベツを試し、便の変化をチェック。

ウンチをしたら静かに片付け、褒めて呼び戻す。

消化吸収の良いフードを選び、量を調整。

遊びや散歩を増やし、ストレスを減らす。

あるゴールデンレトリバー、7ヶ月は、キャベツとしつけ、食事改善で食糞を克服。愛犬との生活がより楽しくなりました。

子犬の食糞は、愛犬をよく見て、適切な対策を続けることで減らせます。今日から一歩を踏み出して、愛犬との絆を深めましょう!