犬の食糞って何?なぜ気にするべきなの?

犬がうんこを食べる行動、つまり「食糞(しょくふん)」は、犬にとっては自然なことだけど、飼い主さんにとってはびっくりするし、やめさせたいと思う悩みの一つです。

現在も、多くの人がこの問題に困っています。

食糞とは、犬が自分のうんこや他の動物のうんこを食べる行動のことです。

アニコム損害保険株式会社の「犬との暮らし大百科」(2024年2月更新)によると、犬にとって食糞は「本来正常な行動」とされています。

野生の犬は、寝床を清潔に保つためにうんこを食べたり、外敵に自分の存在を知られないように痕跡を消したりしていました。また、母犬が子犬のうんこを食べてお尻をきれいにするのも自然な習性です。これが今でも犬に残っている本能なんですね。

でも、飼い主さんが気にする理由は簡単です。人間から見ると汚いし、犬の口が臭くなったり、健康に悪いんじゃないかと心配になるからです。

実際、日本獣医師会の調査(2023年発表)では、ペットの飼い主の約20%が「犬の食糞に悩んでいる」と答えています。2025年になっても、この悩みは変わらないみたいです。

たとえば、トイプードルを飼っているAさんは、子犬のときに自分のうんこを食べる姿を見て驚きました。

でも、1歳を過ぎたら自然にやめたそうです。

一方で、成犬の柴犬を飼うBさんは、散歩中に他の犬のうんこを食べてしまい、慌てて獣医師に相談した経験があります。

こんな風に、食糞は犬によってタイミングや状況が違いますね。

食糞は犬にとって普通の行動だけど、飼い主さんにはショックで気になる問題です。

この記事では、最新の情報をもとに、なぜ犬がうんこを食べるのか、どうすればやめさせられるのかをわかりやすく説明しますよ。

犬がうんこを食べる6つの主な理由

犬がうんこを食べる理由は6つあって、本能や空腹、栄養不足、好奇心、ストレス、病気が関係しています。

それぞれちゃんと理由があるんです。

日本小動物獣医師会(JSAVA)の資料(2023年)によると、野生の犬は自分のうんこを食べて寝床を清潔に保っていました。ペット情報サイト「いぬのきもち」(2023年6月更新)でも、母犬が子犬のうんこを食べるのは自然な行動だと書かれています。

ペットフードメーカーのヒルズペット(2023年8月)によると、ご飯が足りないと犬は空腹を紛らわすためにうんこを食べることがあります。特に温かくて匂いの強いできたてのうんこがターゲットになりやすいんです。

INUNAVI(2023年10月更新)の獣医師監修記事では、ビタミンや酵素が不足すると、犬が本能でうんこから栄養を取ろうとすることがあると説明されています。

ワンペディア(2023年4月更新)によると、子犬はなんでも口に入れて確かめる時期があるので、うんこも例外じゃないんです。生後9~10か月の小型犬だと特に多いみたいですね。

ペットライン(2024年1月)の記事では、遊ぶものが少ないと犬が退屈してうんこに興味を持つケースがあると指摘されています。ストレスも関係しているそうです。

アニコム損保(2024年2月)によると、寄生虫や消化不良でうんこに未消化の食べ物が残ると、犬が食べてしまうことがあります。成犬で急に始まった場合は要注意です。

たとえば、ビーグルを飼うCさんは、ご飯を増やしたら食糞が減ったと言います。

逆に、ミニチュアダックスフンドのDさんは、ストレスで食糞がひどくなり、おもちゃを増やしたら落ち着いたそうです。

病気だったケースでは、Eさんの老犬が認知症で食糞を始め、獣医師の治療で改善しましたよ。

犬がうんこを食べるのは、本能や生活環境、健康状態が原因です。

次で、どうすればやめさせられるか具体的に見ていきましょうね。

食糞は危ないの?健康への影響をチェック

自分のうんこを食べるのはそこまで危なくないけど、他の犬や動物のうんこを食べると寄生虫や病気のリスクがあるので注意が必要です。

アニコム損保(2024年2月)によると、自分のうんこを食べる場合、健康な犬なら大きな問題はないそうです。

でも、他の犬や猫のうんこには寄生虫(回虫や条虫など)がいる可能性があり、感染する危険があります。

日本獣医師会(2023年)のデータでは、野外で拾い食いした犬の約5%が寄生虫に感染したケースが報告されています。

また、消化不良でうんこに食べ物の匂いが残っていると、犬が興味を持つこともあります。

INUNAVI(2023年10月)では、腸内環境が悪いと食糞が増える可能性があると指摘されていますね。

たとえば、散歩中に他の犬のうんこを食べたFさんの愛犬は、寄生虫に感染して下痢になり、獣医師で薬をもらったそうです。

一方、自分のうんこを食べるGさんの子犬は、特に体調を崩さず成長しました。状況によってリスクが違うんですね。

食糞自体は犬にとって普通でも、他の動物のうんこは危ないので気をつけましょう。

健康への影響を知っておくと安心ですよ。

犬がうんこを食べるのをやめさせる7つの方法

犬の食糞をやめさせるには、ご飯を見直したり、うんこを片付けたり、しつけやおもちゃを使う7つの方法が効果的です。

ヒルズペット(2023年8月)によると、栄養バランスのいいフードに変えると、空腹や栄養不足が原因の食糞が減ります。

いぬのきもち(2023年12月)では、犬がうんこに近づく前に片付けるのが一番簡単な方法だとされています。

みんなのブリーダー(最新更新)では、知育玩具やおやつ入りのおもちゃで退屈を防ぐと効果的だと紹介されています。

ワンペディア(2023年4月)によると、「ダメ」と優しく教えるとしつけが成功しやすいです。

INUNAVI(2023年10月)では、消化を助けるサプリでうんこの匂いを減らす方法が推奨されています。

アニコム損保(2024年2月)では、病気が疑われるときは獣医師に診てもらうのが確実だと書かれています。

ペットライン(2024年1月)によると、ストレスが少ない環境を作ると食糞が減ることがあります。

Hさんは、ご飯を増やしてすぐ片付けるようにしたら、1か月で食糞がなくなりました。

Iさんは、おもちゃを置いたら子犬がうんこに興味を持たなくなったそうですよ。

7つの方法を試せば、食糞を減らせる可能性がぐっと高まります。

愛犬に合ったやり方を見つけてくださいね。

食糞を防ぐ最新グッズとアプリ

食糞を防ぐ最新グッズやアプリが登場していて、飼い主さんの助けになります。

ペット業界は進化していて、2025年には新しい技術が注目されています。

たとえば、ペット用品メーカーの発表(2024年秋の展示会)では、自動でうんこを片付けるトイレが話題に。

また、ペット健康管理アプリ「PetHealth」(2024年リリース)では、犬の食事や排便を記録して、食糞の原因を分析できます。

獣医師会の報告(2023年)でも、テクノロジーを使ったペットケアが増えているとされています。

Jさんは、自動トイレを使って散歩中の拾い食いを防ぎました。

Kさんはアプリで栄養バランスを調整したら、食糞が減ったと喜んでいますよ。

最新グッズやアプリを使えば、2025年のペットライフがもっと楽になります。

試してみる価値ありですね。

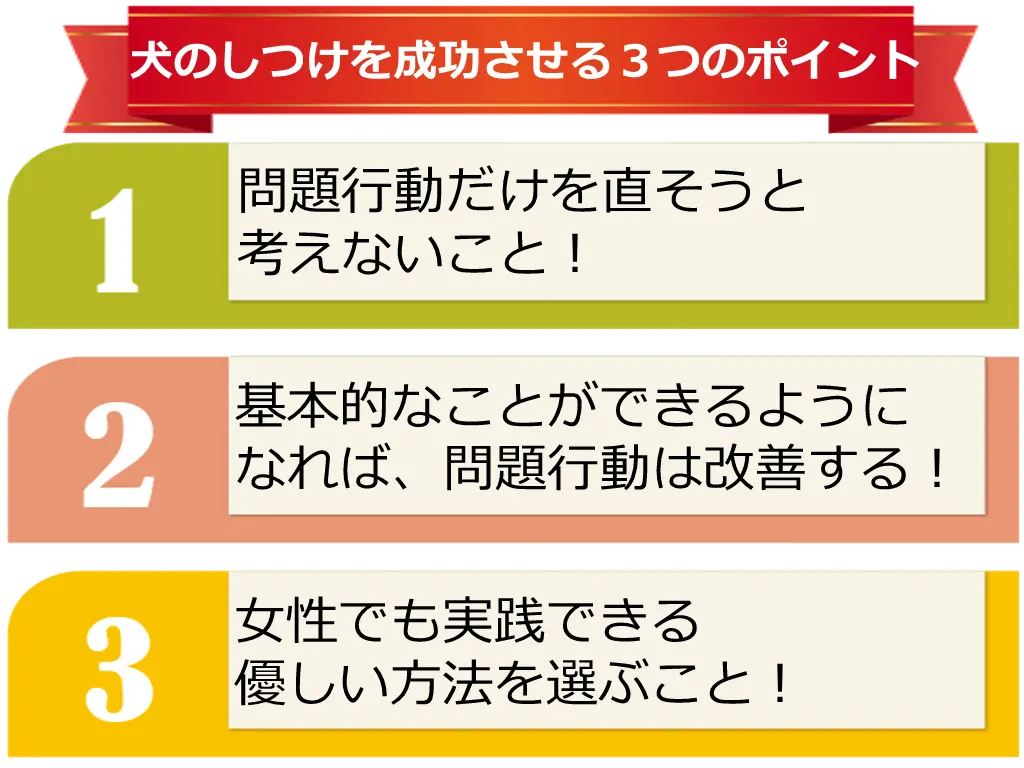

食糞をやめさせるための3ステップ

食糞をやめさせるには、原因を見つけて対策して様子を見る3ステップがわかりやすくて効果的です。

日本獣医師会(2023年)によると、原因がわかれば対策が立てやすいです。生活や体調をチェックしましょう。

いぬのきもち(2023年12月)では、片付けやおもちゃが即効性があるとされています。

アニコム損保(2024年2月)によると、効果が出るまで2~3週間様子を見て、必要なら獣医師に相談するのがいいそうです。

Lさんは、ストレスが原因と気づき、おもちゃを増やして2週間で改善。

Mさんは、消化不良が原因でサプリを使い、1か月で食糞がなくなりましたよ。

3ステップなら簡単に始められて、愛犬にぴったりの解決法が見つかります。

気楽に試してみてくださいね。

よくある質問:飼い主さんの疑問

食糞についてのよくある質問に答えると、子犬に多いことや叱り方の注意点、犬種の違いがわかります。

Nさんの子犬は叱ったら隠れて食べるようになり、優しく教えたらやめました。

Oさんのビーグルは食糞が多かったけど、ご飯を調整したら減ったそうですよ。

疑問が解けると、食糞への対応が楽になります。

愛犬に合った方法を試してみてくださいね。

まとめ:愛犬と快適に暮らすために

食糞は自然な行動だけど、最新知識を使えば、やめさせることもできます。

この記事で紹介した理由や方法は、獣医師やペット専門家の最新情報(2023~2024年)に基づいています。

試してみれば、愛犬との生活がもっと快適になりますよ。

Pさんは、片付けとサプリで食糞を解決し、「毎日が楽しくなった」と笑顔で話してくれました。

愛犬の食糞に悩む飼い主さんも、安心して対策を始めてみてください。

楽しいペットライフが待っていますよ!